日本

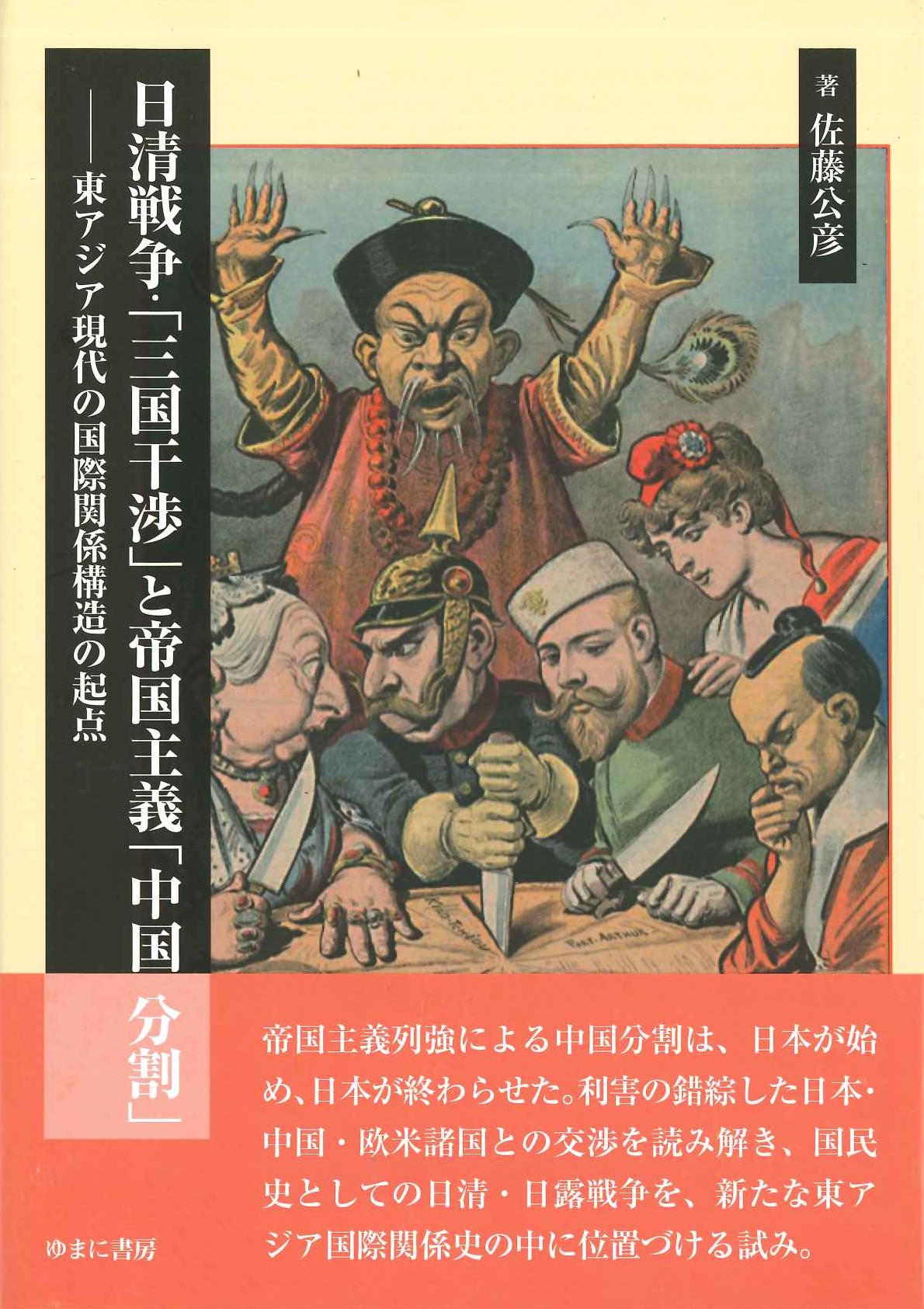

日清戦争・「三国干渉」と帝国主義「中国分割」-東アジア現代の国際関係構造の起点

日本

日清戦争・「三国干渉」と帝国主義「中国分割」-東アジア現代の国際関係構造の起点

- 出版社

- ゆまに書房

- 出版年月日

- 2025.07

- 価格

- \7,700

- ページ数

- 432

- ISBN番号

- 9784843369951

- 説明

- 帝国主義列強による中国分割は、日本が始め、日本が終わらせた。利害の錯綜した日本・中国・欧米諸国との交渉を読み解き、国民史としての日清・日露戦争を、新たな東アジア国際関係史の中に位置づける試み。

「帝国主義中国分割」はいつ始まり、いつ終わったか。日本の歴史教科書では、国民史に基づき、日清戦争から義和団事変までとしている。しかし、筆者の結論から述べれば、日清戦争に始まり、日露戦争で終わったのである。国民史としては輝かしく映る日清・日露戦争間の歴史を西洋列強が関与した近代東アジア国際関係史として見ると、また違った意味を見出せよう。

日清戦争後、日本による「遼東半島割譲」要求は中国分割の始まりであり、ロシア、フランス、ドイツの「三国干渉」により、これは阻止された。この後、ロシアは鉄道敷設権、フランスは借款条約を獲得した。しかし、こうした利益に与れなかったドイツが膠州湾を占領したのを機に、列強各国は新たな鉄道敷設や借款条約の締結、租借地の設定等、利権争奪戦を展開した。これに対して、清朝では改革派による戊戌変法運動、大衆運動として義和団蜂起が発生したが、前者は挫折し、後者は八国連合軍に鎮圧される結果となり、最終的に「北京議定書」で処理された。

この時ロシアは東清鉄道の保護を名目として満洲を占領したため、清朝とロシアとの「満洲返還交渉」は難航した。満洲の占領と韓国への介入に対する反発して起こったのが日露戦争である。日露の対立はポーツマス条約で決着し、その後、「満洲に関する日清条約」と「日韓協約」によって、満洲と韓国に関する問題は整理された。これにより、東アジアにおける支配権確定競争は終結し、その後アメリカの「門戸開放」「機会均等」原則により、列国の競争は資本投下による経済的影響力の拡張を目標とする、新たな時代に入ったのである。

こうした中国近代史の「起点」である中国分割は、列強によっていかに目論まれ、推進され、落着したかを考察することが、本書の中心課題である。